近日,山西省河曲县赵欢、刘治歧诉河曲县下属企业债权纠纷案再次引发舆论热议。该案自2006年起历经两级法院多次审理,判决早已生效,但绝大多数案件十余年来未能执行到位,债权人合法权益难以实现。多方资料显示,案件迟滞背后隐现部分政府部门领导涉嫌干预司法执行的问题,暴露出“执行难”困局的背景。

债权转让合法有效

2006年,中国长城资产管理公司太原办事处公开拍卖忻州市剩余资产贷款债权,涉及本金及利息共计6.59亿元。安英通过竞拍受让部分债权,随后将其中涉河曲县企业债权约7061万元转让给赵欢、刘治歧,双方签署合法有效的债权转让合同。

2016年至2017年,河曲县和忻州市二级法院陆续对涉及35家企业的27起债权追偿案件作出生效判决。2017年8月,忻州市中院裁定部分企业上诉自动撤回,原判生效。然而,直至今日,27起案件中仅有1案执行完毕,其余案件执行陷入停滞。

“我们从2009年开始起诉到今天,十六年以来,27起案件几乎没有一件得到实质性解决。” 78岁的赵欢无奈表示,两个家庭经济和精神几近崩溃,其合伙人刘治歧年近八旬,身体状况日益恶化,甚至因案件拖累两个合伙人家属接连离世。

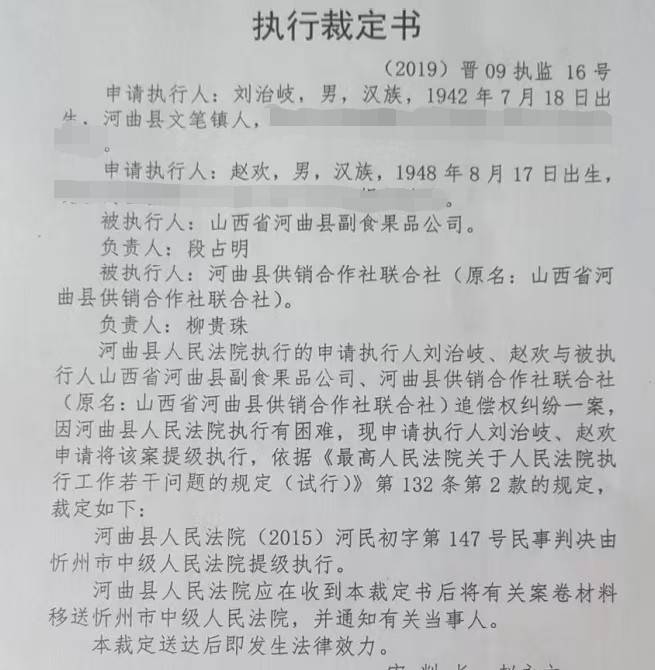

图示:2019年4月12日,忻州市中级人民法院作出(2019)晋09执监16号执行裁定书将一审法院已生效民事判决由忻州市中级人民法院提级执行

资料显示,2016年以来,河曲县多个部门多次对涉案材料进行“审查调查”,但均无果而终。2019年,河曲县一位副县长甚至召集债权人子女“劝退”撤诉,并直接指示市中院执行局法官称“本案违法,应查处”,从而导致执行进展完全停滞。

“忻州中院执行局本来积极推动执行工作,但因县领导与法院高层直接施压,执行被迫中止。”赵欢陈述称。

2021年11月,河曲县委常委会专题讨论供销社债务问题,会议纪要明确要求“确保国有资产不流失”,并成立工作组全程介入案件处理。

图示:2021年11月25日,河曲县召开会议,专题讨论赵欢、刘治歧俩老人27起诉讼引出的县供销社债务清偿案问题

专家指出,《民事诉讼法》第231条明确规定,拒不执行生效判决的行为,法院应依法强制执行,并可追究责任。这27起案件长期拖缓执行,首先对 “拒不执行生效判决”的行为,应当追究被执行人刑责。

“中国的司法体系强调‘生效即执行’,一旦判决无法落地,法治信仰将受到严重冲击。”一位法律学者直言,地方政府部门不应以“维稳”或“历史遗留问题”为由阻断司法程序,更不能对债权人进行威胁施压。

债权人呼吁省级层面介入

赵欢、刘治歧及其代理律师已多次向山西省高级人民法院、省政府提交申诉,请求依法监督下级法院执行生效判决,同时追究被执行人拒不执行生效判决和涉嫌干预司法的相关责任人的法律责任。

业内人士呼吁,应尽快由省级层面介入调查,彻查地方政府干预司法现象,确保民营企业家和普通债权人能够在法治轨道上获得公正裁决。

“我们只是普通的民营投资者,赢了官司却得不到执行。希望上级机关能出手,恢复司法权威,让民营企业家感受到法律的公平与社会的公正。”赵欢如是说。(殷 晓)

来源链接:https://www.sohu.com/a/923928744_122492514